Cronista oficial de Guarromán y La Mesa

Ruta de los colonos

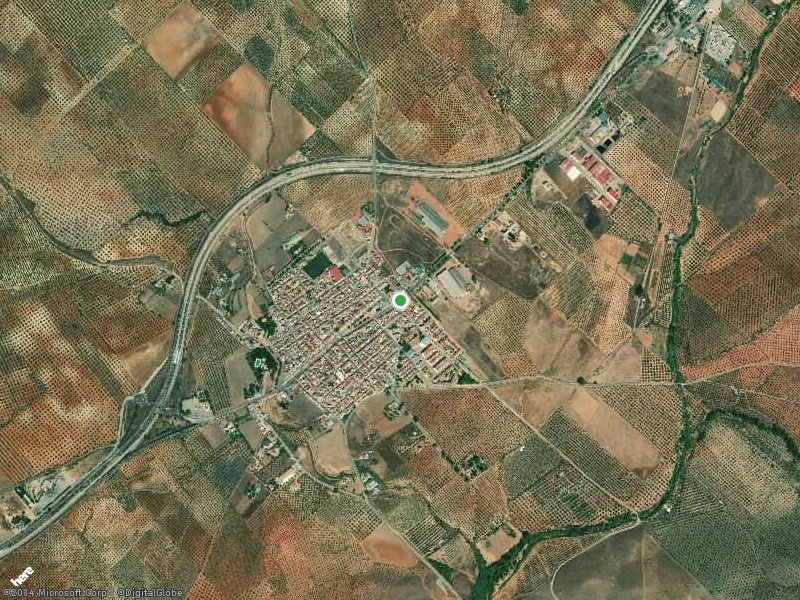

Vista aérea de Guarromán en la que se pueden apreciar aún la distribución de las suertes rectangulares y loa caminos rectilineos que les servían como acceso a ellas y linderos entre ellas.

__________________________________________________________________________

El domingo 22 próximo se va a llevar a cabo en Guarromán la Primera Ruta Senderista de los Colonos, que organiza el grupo de Senderismo Jaén Norte con el apoyo del Ayuntamiento de Guarromán, y que es fruto del entusiasmo de un joven paisano mío, Alfonso Corral, que ha querido unir deporte saludable, como es el senderismo, con la historia de nuestro pueblo y nuestra comarca, las Nuevas Poblaciones de Sierra Morena, la Olavidia de nuestros sueños.

Me ha pedido que como cronista oficial me una a esta ruta y dé a los senderistas una semblanza de los lugares por lo que se va a pasar y de la importancia que los caminos tuvieron para los colonos centroeuropeos que repoblaron Sierra Morena, poblaciones que precisamente nacieron entre otras cosas para custodiar el camino real (actual Nacional IV) que unía Sevilla con Madrid. Casi novecientos de aquellos colonos vinieron andando desde sus países de origen, entrando en estas tierras por el Puerto del Rey en el actual Parque Natural de Despeñaperros, los primeros llegaron en el otoño de 1767. Un bosque de 17 encinas, una por cada uno de los 16 municipio de las Nuevas Poblaciones y otra más en honor de la Comisión Nacional Ejecutiva del Fuero 250, fueron plantadas en 2018 en el Parque de Despeñaperros para conmemorar la llegada de aquellos 12 primeros colonos que vinieron a dar vida a estas Nuevas Poblaciones de Sierra Morena.

El trayecto que se va a hacer en esta Primera Ruta Senderista de los Colonos va a ser el de las aldeas de Guarromán más próximas a su núcleo urbano: Aldea de Los Ríos, Martín Malo y El Altico, un recorrido total de 15 kilómetros que en próximas ediciones se quiere ampliar a otras aldeas de esta Nuevas Poblaciones.

En el Fuero de Población de 1767 se deja claro cómo debían de ser los caminos que unieran estos nuevos establecimientos, de tal modo que ningún colono debería de andar más de media hora para llegar a su tierra de labor. Por ejemplo, la distancia por estos caminos que hay entre Guarromán y la aldea de Los Ríos, es la misma que hay ente ésta y Martín Malo, y la misma que existe entre la Aldea de El Altico y la de Los Ríos, es decir media legua (2.786 metros), la distancia que puede hacer un hombre a paso normal en 30 minutos.

Cuenta el sexto conde de Fernán Núñez, Carlos José Gutiérrez de los Ríos y Rohan, que fue a la sazón gentil hombre de cámara (ayuda de cámara) del rey Carlos III, y quién mejor lo conocía en la cotidianidad del palacio, que solía decir este rey que fundó las Nuevas Poblaciones de Sierra Morena y Andalucía, que era “primero Carlos que rey”, con lo que quería dejar constancia que sus obligaciones como hombre no las eximia su condición de rey. Carlos III fue un hombre austero, parco en el comer, amante del chocolate, irónico, sarcásticamente burlón, con un gran sentido del humor, metódico, cazador empedernido, amante de la naturaleza y dicho en palabras de hoy en día: “respetuoso con el medio ambiente”, aunque fue un rey constructor, que, en palabras del marqués de Esquilache, todo lo que fuera destruir se oponía diametralmente a su genio: “A este Señor le ha de arruinar el mal de la piedra”.

En 1768, el año posterior a la promulgación del Fuero, se estaba construyendo el camino de Madrid al Pardo. Dio la orden el rey de que se economizara mucho la tala de encinas, hasta tal punto que se dejó un pequeño ensanche en el camino rodeado de algunas de ellas con una en el centro somo señal de haberse obrado como el rey había dispuesto.

Cuenta el conde de Fernán Núñez que cada vez que Carlos III pasaba junto a esa encina solía exclamar: “¡Pobre arbolito! ¿Quién te defenderá después que yo muera?”

Hay constancia de que el rey Carlos IV mientras vivió la defendió, siendo las tropas napoleónicas las que enteradas del simbolismo de ésta la cortaron para leña nada más poner un pie en Madrid.

Sirva esta anécdota para poner de manifiesto que el respeto a los árboles del camino va unidos a la pasión deportiva por “hacer camino”.

© José María Suárez Gallego

Publicado en Diario JAÉN el viernes 13 de octubre de 2023

La Venta de Guarromán, de establecimiento rural a iglesia paleocristiana

Publicamos en texto integro de las exploraciones arqueológicas sobre la Venta de Guarromán y sus orígenes romanos.

Actuación arqueológica sobre el horno situado en el castillejo de Guarromán

Reproducimos el texto integro de la actuación arqueológia sobre el horno situado en el paraje denomnado Castillejo de Guarromán.

El general Riego y el Fuero

Se conoce como Trienio Liberal a los casi tres años en los que durante el reinado de Fernando VII España tuvo un gobierno liberal de 1820-1823, en el contexto histórico del primer liberalismo español en que se dio un impulso a las reformas políticas y sociales, con la oposición reaccionaria y antiliberal.

Este trienio constitucional se inicia el 1 de enero de 1820 con la sublevación militar del general Rafael del Riego para restablecer la Constitución de 1812 contra la monarquía absoluta de Fernando VII. Esta etapa termina el 1 de octubre de 1823, cuando un decreto del rey anula la Constitución y la legislación del Trienio, volviéndose a la Monarquía absoluta durante lo que se conoce como la Década Ominosa (1823-1833).

Durante este trienio liberal el Fuero de las Nuevas Poblaciones de Sierra Morena y Andalucía que Carlos III les otorgara en 1767 a sus colonos, fue derogado, siendo restituido por Fernando VII a finales de 1823, cuando en su viaje hacia Jaén para venerar el Santo Rostro hizo parada en La Carolina, y los carolinense le ofrecieron en su honor en la Plaza de los Arcos una corrida de toros durante la cual el pueblo clamó al rey pidiéndole que se restaurara el fuero derogado, a lo que el rey accedió volviendo a funcionar la ©poblaciones.

La Historia quiso vincular estas tierras de las Nuevas Poblaciones con estos hechos, no sólo por la recuperación de la vigencia del Fuero de 1767. Tras dejar su escaño como diputado de las Cortes Constitucionales, Riego se dispuso a tomar las armas para hacer frente a la invasión francesa de los Cien Mil Hijos de San Luis, reclamados secretamente por el propio rey Fernando VII. El General del Riego combatió al frente del tercer ejercito al que arenga con una proclama que concluye con un «¡Viva la Constitución! ¡Viva el rey constitucional! ¡Vivan sus valientes defensores!».

El hecho es que viéndose perdido Riego se refugió en el cortijo de Vaquerizones de Arquillos en el que fue detenido el 15 de septiembre de 2023 (va a cumplirse la próxima semana los dos siglos de ese hecho) Posteriormente ese mismo día por tarde se le llevó preso a la cárcel de La Carolina junto a sus oficiales. Al día siguiente 16 por orden del Teniente General Latour fue trasladado al castillo de Andújar escoltado por húsares franceses, milicia realista y colonos de Arquillos. Allí permaneció 4 días hasta que Riegos y sus oficiales fueron devueltos a la prisión de La Carolina, saliendo el día 22 para la Corte.

Rafael Riego fue ejecutado en la plaza de la Cebada de Madrid el 7 de noviembre de 1723, con él había muerto también la Constitución de Cádiz de 1812, pero el Fuero de 1767 seguía vigente en las Nuevas Poblaciones al ratificar su restablecimiento Fernando VII el día primero de octubre de 1823. El día 1 de diciembre de ese año el rey firma la vuelta del intendente Polo e Alcocer a La Carolina.

La celebración de esta efeméride que acabó con el trienio liberal y la abolición de la Constitución de Cádiz de 1812 tiene un papel preponderante el espacio físico de parte de las nuevas poblaciones de Sierra Morena, ya que los acontecimientos que dieron lugar al fin de la libertad y de vida del general Rafael de Riego, líder del movimiento constitucionalista, se desarrollaron entre las localidades de Arquillos y La Carolina desde donde seria llevado a Madrid para su ejecución, como ha quedado dicho.

Son muchos temas los que se abren y por ello la Comisión Fuero 250, involucrada en la historia de estos lugares de manera muy especial, presenta un proyecto promovido e inspirado por su presidenta Águeda Castellano Huerta, para rememorar aquellos días.

Durante los próximos días 15, 16 y 17, Arquillos recreará aquella detención y se ofrecerán tres conferencias al respecto, En los comienzos de diciembre en la Cárcel de la Carolina se inaugurará el Espacio Riego de forma permanente en el que se cuente de forma visual toda esta historia.

© José María Suárez Gallego

El mítico vaso campiforme visigótico de Guarromán

¡Aquí está bien detallado y estudiado el «vaso campaniforme visigótíco de Guarromán» del que tanto nos habló el recordado Alfonso Alcaide Noguera!

Sea esta publicación un homenaje a su memoria.

Del saber y la vergüenza, y el pavo de huerta

Solía decir la tía Virtudes, vieja relimpia ya nacida viuda, según contaban maliciosamente, la cual manejaba el legón con más arte y más fuerza que un hombre, que la cultura la daban en las escuelas pero la vergüenza se repartía con la teta. Y no le faltaba razón, pues habiendo fallecido su marido, carne de pozo minero, siendo ella muy joven no tuvo más remedio que agarrarse a la huerta y llevar su luto de por vida con la decencia del lomo doblado a pie de noria.

Aunque no sabía ni de cuentas ni de escrituras, no despreciaba las cosas del saber, pues a pesar de decir que las letras en los libros parecían hormigas en busca de su hormiguero, gustaba oir lo que en ellos se decía, aunque no fuera más que por no hacer alarde de su obligada y no menos injusta ignorancia.

Tienen las tierras de Jaén en los pueblos que le dan entrada por el norte, los que fundó Carlos III, y en el Fuero de Población que los gobernó hasta 1835, un tesoro para la cultura universal de lo popular, desde cuando de este modo se dijo en uno de sus artículos: «Todos los niños han de ir a las Escuelas de primeras Letras, debiendo haber una en cada Concejo para los Lugares de él; situándose cerca de la Iglesia, para que así puedan aprender también la Doctrina y la Lengua Española a un tiempo». Pocas cartas pueblas o constituciones del Orbe conocido en aquel 1767, tenían artículos con la fuerza cultural de éste, que hacía residir en el agricultor que sabía leer y escribir, y trabajar el campo, el nervio de la fuerza de un Estado.

Se casó la tía Virtudes en una aldea de estas poblaciones y en ella pasó su larga viudedad, y fue su mayor tarea durante la misma que sus hijos encontraran en las filas de hormigas que las letras hacían en los libros, el hormiguero que les diera la sabiduría. No olvidaría nunca aquellos tiempos, antes de los sesenta, en que no se había inventado la semana inglesa en esta Celtiberia y los niños no iban al colegio el jueves por la tarde. Aprovechaba entonces para bajar con otras mujeres a lavar al rio por la mañana, tender la ropa al medio día y esperar a que la tarde secara las únicas sábanas y las únicas camisas blancas de los domingos. Entonces vendrían los niños a comer a la orilla del rio y al anochecer ayudarían a subir la canasta de la colada hasta el pueblo.

Preparaba Virtudes para ese día una perolilla de pavo de huerta, carruecano cogido a pie de mata y cocinado por la noche en aceite de oliva. Unas rodajas de chorizo y una guindilla darían ánimos a los brazos que como dos remolinos chapoteaban los cuellos de las camisas en el agua del rio. Los niños buscaban el escondrijo que alguna rana despistada compartía con un cangrejo y en los intermedios metían en el pavo un sopón de pan a modo de cuchara y con eso se contentaban.

Y la tía Virtudes soñaba que si volviera a nacer aprendería a leer y escribir, que siempre sería mejor saber lo que ponía en las letras del lagarto que venía dibujado en el jabón, aunque bien pensado para entonces ya no habría ríos ni niños que a sopetones se comieran el carrueco en aceite en el tremolar de las blancas sábanas y las camisas que siempre la vergüenza tuvo por bandera.

© José María Suárez Gallego

El patrón de Guarromán

Hoy, viernes de la octava del Corpus Christi, se celebra la festividad del Sagrado Corazón de Jesús, patrón del pueblo del que soy su cronista oficial, Guarromán.

En 1988, año en el que se conmemoraba el bicentenario de la muerte del rey Carlos III, monarca fundador de las Nuevas Poblaciones de Sierra Morena, esta Real Población no fue ajena a la “ilustracionmanía” que inspiró muchísimos actos celebrados con tal motivo en nuestro país, y que en nuestro pueblo sirvió, sobre todo, para afianzar más sus señas de identidad como pueblo a través del conocimiento más amplio de su historia y de sus tradiciones. En ese ambiente resurgió ese año en Guarromán una devoción al Sagrado Corazón de Jesús más palpable, más notoria, siendo celebrada su festividad en 1988 con una mayor participación en los actos, ya fueran religiosos o lúdicos, de todos los guarromanenses, que se tradujo en el esplendor con el que se llevó a cabo la procesión de la imagen del Sagrado Corazón de Jesús por las calles de nuestro pueblo, cortejo que contaba por primera vez con el acompañamiento de una banda de música de la talla y el prestigio de la de La Real Carolina, cerrándose los actos festivos con una animada verbena y un baile popular que se prolongó hasta el amanecer.

Se confeccionó ese año de 1988 un programa de mano que se distribuyó a todos los vecinos, en cuya portada se reproducía la del programa que se editó para la bendición e inauguración del monumento en 1950, y el himno al Corazón de Jesús que con tal motivo se cantó entonces, además de unos interesantes apuntes de Juan Ramón Rizo Merino sobre algunos pormenores de la erección del ya citado monumento, y que fueron el inicio de diversas colaboraciones escritas por varios autores sobre aspectos de la devoción de los guarromanenses a su santo Patrón, que vieron la luz en sucesivos programas hasta mediados los años noventa del pasado siglo XX.

En el año 1948, viaja a Madrid el entonces párroco de Guarromán, Juan Antonio López Valero, para adquirir unas imágenes para la parroquia, incluida una de cemento comprimido del Corazón de Jesús con la idea de que se hiciera un monumento dedicado a Él. En varios meses se puso en funcionamiento la comisión y el amplio equipo de personas que habrían de recabar el dinero para tal fin. Se escribió al entonces subsecretario de Justicia, Francisco Izquierdo López, con el fin de solicitarle una cantidad importante de dinero que ayudara a poner en pie el monumento. Curiosamente Francisco Izquierdo estaba casado con Antonia Guillén, descendiente directa del alcalde Lucas Guillén y Púger –posiblemente su nieta— cuya familia promovió la devoción en Guarromán al Sagrado Corazón de Jesús en el siglo XIX de una manera formal y organizada. El 5 de junio de 1950 el monumento fue bendecido e inaugurado.

De nuevo, este año, los guarromanenses acudirán a su santo patrón a implorarle lo que ya le pidió aquel 5 de junio el entonces alcalde de Guarromán Luciano Alcaide Noguera, cuando se inauguró el monumento dedicado a Él que preside el paseo principal de nuestro pueblo: “Señor, Señor, bendice / al pueblo que te adora. / Y que a tus pies postrado / te aclama con fervor. / Bendiga nuestras casas / tu imagen redentora, y vela por nosotros / Tú que eres Buen Pastor. / Da frutos a nuestros campos, / da brillo a nuestra historia, / aliento al caminante, / constancia al labrador, / da vida a nuestra vida, / a los muertos la gloria. / Bendice a Guarromán, / bendícele, Señor.”

Desconozco el autor de esta oración, por mucho que he indagado en los 37 años en el ejercicio como cronista oficial de este pueblo, pero sea quien fuere, le agradezco que no se olvidara de pedirle al santo patrón que “de brillo a nuestra historia”, encomienda ésta que implica directamente la labor del cronista oficial y que conlleva el compromiso de que más que dejarle un mejor Guarromán a las generaciones futuras, se trata de trabajar por dejarle unas inmejorables generaciones de guarromanenses al Guarromán del futuro.

© José María Suárez Gallego

Publicado en Diario JAÉN el viernes 16 de junio de 2023

La Casa de la Ilustración

El Cronista Oficial de Guarromán en el discurso inaugural de la Casa de La Ilustración.

.

Durante la segunda mitad del siglo XVIII la Historia de España va a contemplar cómo el espíritu reformador de la Corte de Carlos III alumbrará lo que conocemos como el mejor espíritu de La Ilustración. La pasión de «verlo todo claro» y la manifiesta oposición de los hijos del siglo XVIII a soportar el misterio y el oscurantismo, darán a esta centuria el apelativo de Siglo de las Luces, fenómeno éste que no será privativo de los ilustrados españoles, sino que habría de calar en los “eclairés” franceses, en los intelectuales germanos de la Aufklárung, o en los británicos del Enlightenment. Europa y América van a verse inmersas en una fiebre innovadora que emanaba desde la razón.

El rey Carlos III, sobre todo después del «Motín de Esquilache», cuya escusa costumbrista fue debida a querer cortar la longitud de las capas largas y subirles las alas a los tradicionales sombreros de ala ancha para dejarlos convertidos en los típicos “tres picos” que tanto identifican la indumentaria del siglo XVIII, buscando que los malhechores no ocultaran su cara tras ellos para delinquir, se rodeará de un equipo de gobierno en el que cada uno de sus ministros tiene una reforma en cartera encaminada a procurarle al pueblo la felicidad que éste no podía lograr por sí mismo. En esta esfera de influencia gravitarán nobles de rancio abolengo, como es el caso del Conde de Aranda, llamado a presidir el Consejo de Castilla, junto a otros nobles como Campomanes, Floridablanca, Múzquiz y Jovellanos, que desde sus puestos de responsabilidad habrán de diseñar los cambios económicos que traerían consigo, sin duda, las pretendidas reformas sociales.

Como primera medida los ilustrados de Carlos III vieron necesario dinamizar las estructuras agrarias, anquilosadas secularmente por los mayorazgos (herencia de los nobles concentrada en el mayor de los hijos) y las manos muertas (propiedades agrarias improductivas de la Iglesia). Se trataba, en suma, de crear una nueva clase de propietarios agrícolas extraídos de los grupos menos favorecidos, senareros y jornaleros primordialmente, a los que se les cederían tierras, 50 fanegas (unas 33 Ha.) por familia, bajo determinadas condiciones de arrendamiento y de usufructo, que hasta el momento habían supuesto para la Real Hacienda unas fuentes de producción mal rentabilizadas, o no explotadas. Se pretendía, a fin de cuentas, propiciar una sociedad modelo cuyos componentes «deben estar destinados a la labranza, cría de «ganados, y a las artes mecánicas, como nervio de la fuerza de un Estado[…porque] todo país en que la agricultura no florece, será siempre desdichado, porque con ella todas las artes se fomentan y adelantan, y sin ella todas se debilitan y se pierden», como dejaría escrito el propio Pablo de Olavide.

La inauguración de un magnífico auditorio en Guarromán con el nombre de la “Casa de la Ilustración” es una buena muestra de que el espíritu ilustrado sigue vigente hoy en este pueblo, y está llamado a ser la luz que haga posible que otros vean. Luz de cultura, luz de conocimiento, luz de respeto, luz de tolerancia, luz que en definitiva apague la mayor de tolas las tinieblas: La obscuridad de la ignorancia.

En mis treinta siete años como cronista oficial de esta Real Población del Sitio de Guarromán, he comprobado que un pueblo es lo que sueña su alcalde. Y Pablo de Olavide nunca pudo imaginar que su sueño como intendente tuviera un tan extraordinario reflejo en el sueño de este alcalde, Alberto Rubio, al que como cronista oficial me uno dispuesto a soñar realidades como ésta en favor de nuestro pueblo y nuestra comarca.

Esta Casa de la Ilustración es, como la propia Ilustración lo fue en el Siglo de las Luces, un faro luminoso que diluye las tinieblas de la incultura promoviendo la capacidad de ser libres desde la dignidad humana, fieles a la letra del himno de Andalucía: “Hombres de luz, que a los hombres, alma de hombres le dimos.” Ese es el compromiso de la Cultura entendida como un arma cargada de futuro para la libertad y el progreso.

© José María Suárez Gallego

Publicado en el Diario JAÉN el viernes 24 de marzo de 2023

San Isidro y Guarromán

El ciclo festivo de cada pueblo es el mejor instrumento que poseen sus gentes para reavivar cada año lo más esencial de sus señas de identidad. Desde el punto de vista de la antropología cultural se podría parafrasear: «Decidme qué fiestas hacéis, y os diré que sois como pueblo».

Es por ello por lo que no podemos saber lo que son los guarromanenses como colectivo hasta que no nos hemos sumergido en las entretelas de su romería de San Isidro, cumbre de su ciclo festivo. La pradera se convierte con tal motivo en un libro vivo que se abre en Piedra Rodadera y se cierra en la otra orilla del río Guadiel, ya en término municipal de Linares, donde entre líneas de centenarios chaparros y milenarias piedras se han escrito los ritos y los símbolos que entretejen lo más genuino de la historia de Guarromán, una de las nuevas poblaciones de Carlos III, fundada en 1767 con colonos agricultores centroeuropeos, y vuelta a recolonizar por mineros andaluces un siglo después. Ambos colectivos, el del arado y la trilla, por un lado, y el de la vagoneta minera y el barreno, por otro, han puesto los acentos de la hermandad, los puntos de la mesa compartida, las comas de la tortilla de patatas con vino en bota, y las corcheas de un pasodoble a la sombra del legendario “chaparro de los músicos”.

Cabe destacar que San Isidro no es el patrón oficial de Guarromán, estando encomendados estos patronazgos a la Inmaculada Concepción, como no podía ser de otra manera siendo Carlos III el rey fundador de esta real población, y al Sagrado Corazón de Jesús, que desde 1950 posee un monumento en el paseo principal de esta localidad, conocido popularmente como «El Santo».

La circunstancia de haberse conmemorado el pasado año 2021 el 75º aniversario de la celebración de la primera romería de San Isidro, y por causa de las restricciones sanitarias impuestas por la Covid-19 no haberse podido festejar, ha hecho que la Hermandad de San Isidro haya decido trasladar los actos de tal evento a este mes de mayo coincidiendo con la romería de este año. La Hermandad de San Isidro me ha concedido el honor y el privilegio, como cronista oficial, de realizar el pregón de esta especial romería en la que los guarromanenses vuelven con San Isidro a la Pradera de Piedra Rodadera después de dos años sin haberlo podido hacer, y celebrar que hace tres cuartos de siglo que San Isidro une en hermandad a Guarromán cada mes de mayo.

La pradera de Piedra Rodadera es el símbolo más antiguo de la romería, pues ya lo era de otra «romería sin santo» traída y heredada de los colonos alemanes y conocida por “Pintahuevos”, siendo ésta la primera fiesta que de forma colectiva celebraron los primeros colonos guarromanenses. El Domingo de Pascua conmemoraban la resurrección de Cristo, para lo cual decoraban huevos duros que luego habían de comerse en una merienda campestre, tradición ésta típicamente centroeuropea. El lugar elegido para esta celebración fue el de la «Pradera de Piedra Rodadera», precisamente por sus significadas cualidades para la diversión de pequeños y mayores. La utilización del sitio como un improvisado tobogán le dio nombre. Era la piedra lisa donde se podía rodar o rular. Incluso a lomos de caballerías con la montura sin cinchar, los mozos de otros tiempos se lanzaban piedra abajo haciendo gala de sus habilidades como jinetes en tan difíciles condiciones.

El 5 de mayo de 1946 es cuando el Cabildo de la Hermandad, presidido por don Herminio Rubio Delfa, acuerda nombrar una comisión de festejos para que organice la “fiesta de nuestro patrón San Isidro Labrador el día 15 de mayo”. Pero ese día y el anterior el tiempo amenazaba lluvia, y la fiesta y romería se celebraron el siguiente domingo 19 de mayo por primera vez. La comisión acordó preparar una comida colectiva para mil quinientas personas cuyo menú consistía en «un arroz con habas y carne de cordero, así como un panecillo de doscientos cincuenta gramos por individuo».

Y ese día San Isidro se quedó para siempre en el corazón de los guarromanenses.

© José María Suárez Gallego