Última foto de Miguel Picazo

(Artículo que publiqué en Diario Jaén el 25 de abril de 2016 después de la muerte del recordado cineasta Miguel Picazo)

Recuerdo los años mozos universitarios en Granada cuando los sábados se preñaban de cineclub. Reconozco que pertenezco a una generación que desplegó entonces todas las banderas con las manos más abiertas de nuestro cuerpo, banderas que con el tiempo nos hemos ido metiendo en “el ojo sin niña” que decía el maestro Quevedo.

Uno asume que de mayor quiso ser “imposible”. Esto es, me explico: En el fondo quise ser todo aquello a lo que uno llega a ser para seguir siendo un sueño cotidiano. Por eso siempre he admirado a los que han sabido ser libres sin licencias, grandes sin orgullo, humildes sin bajezas y firmes a la vez que flexibles.

En 1977 se me presentó la oportunidad de participar como figurante en una película: “El hombre que supo amar”, dirigida por Miguel Picazo y que versaba sobre la vida de San Juan de Dios en Granada. Me asignaron el papel de oficial de la “policía” de la Inquisición, y como tal debía sujetar y golpear a Timothy Dalton, que hacía de San Juan de Dios, cuando trataba de impedir el desalojo de un hospital no bien visto por el médico de los Reyes Católicos.

El cine es ficción, pero como decía Orson Welle, “Es imposible hacer una buena película sin una cámara que sea como un ojo en el corazón de un poeta”. La poesía nunca ha sido ficción porque duele, y a veces mucho.

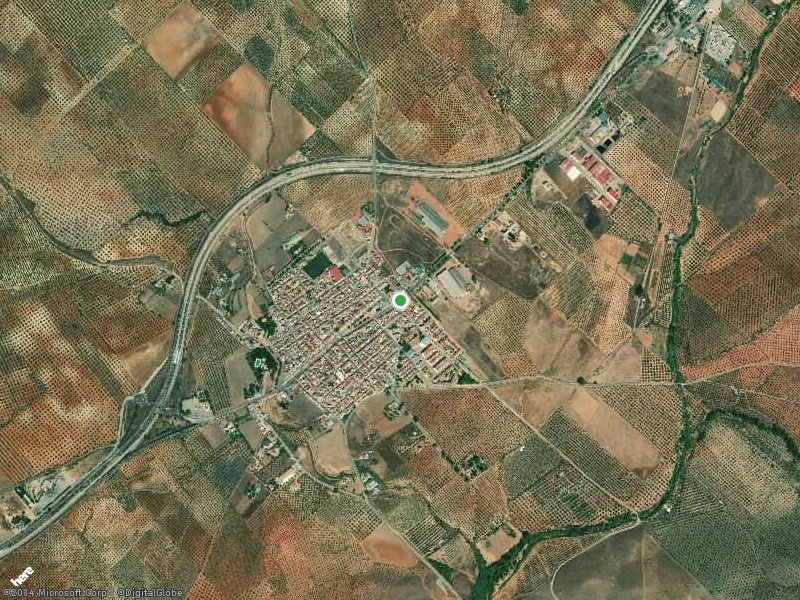

El pasado sábado, cuando se conmemoraba el IV Centenario de la Muerte de Cervantes, la Orden de la Cuchara de Palo quiso homenajear a las antiguas ventas cervantinas del camino real que unía Sevilla con Madrid, personalizadas en el Hotel Yuma de Guarromán. Venta del siglo XXI con el espíritu del siglo XVII quijotesco y del siglo XVIII ilustrado. Para ello volvimos a invitar al comendador Miguel Picazo, que de vez en cuando rescatábamos como gastrónomo empedernido desde su residencia en Cazorla, para hablar de cine, de sociedad, del presente y del futuro. La gente grande cuando llega a mayor solo quiere que la quieran.

Fellini lo dijo: No hay un principio ni un final. Sólo la pasión por vivir. Y ello lo corroboré en las muchas tardes en las que acompañé las estancias del maestro Miguel Picazo en Guarromán en las que hablábamos de la sencillez de ser grande. El sábado llegó ilusionado desde su residencia de Cazorla al 104 capítulo de la Cuchara de Palo. Comió con nosotros, hablamos de Cervantes, y en un momento decidió que volvía a Cazorla, cansado.

¿Cómo está? le dije. Y desde el brillo de sus ojos me contestó: “Feliz, feliz. Contento de estar con mis amigos”. Fui el último de quien se despidió. La esclavina roja de la Orden de la Cuchara de Palo, y la manta color verde oliva de sus fríos primaverales, fueron la investidura de su mortaja giennense. Escribo ahora desde la emoción de haberlo visto morir, pero no para siempre. Y me repito sobre él: Supo ser libre sin licencias, grande sin orgullo, humilde sin bajezas y firme a la vez que flexible.

Tu copa entre nosotros siempre estará llena, maestro. ¡Solo los grandes saben irse a lo grande sin hacer ruido! Enarbolo tu manta verde olivo del frío de abril como una bandera de los ojos con la niña de mis lágrimas.

José María Suárez Gallego